飼料構造の変化と牛舎構造

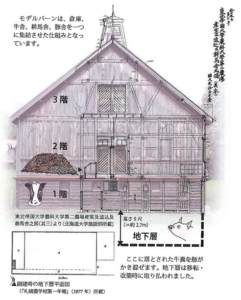

図面や写真で見る明治10年に建設された最初のモデルバーン(模範家畜房)は1階に繋ぎ飼いと思われるストールが36頭分あり、同じフロアに耕牛房や耕馬房がありその地下部分には豚房もありました。この乳牛、耕牛、耕馬の冬の粗飼料は全て乾草でまかなわれ、そのため2階と3階は全て乾草収納庫となっています。現在のモデルバーンでは牛を繋留するとき尻を向け合うように2列の牛床を設置する対尻式繋ぎ飼い牛床(写真1左)が11個×2列設けられています。

[写真1]現在の搾乳牛舎に見られる対尻式繋ぎ飼い方式(左)と対頭式繋ぎ飼い方式牛舎

1910(明治43)年に現在位置に札幌農学校第2農場(この時は東北帝国大学農科大学となっている)が移された時、牝牛舎が加えられています。牝牛舎は乳牛飼養に特化した畜舎であり、北側にストールが10×2床、南側に搾乳牛用のストールが10×2床設けられ、牛を繋留するとき頭が向け合う対頭式(写真1右)となっています。この繋留方式の変化は貯蔵粗飼料にサイレージが取り込まれた結果でしょう。牝牛舎の東側に、札幌軟石で作られたサイロ(緑餌貯蔵室)と煉瓦造りの根菜貯蔵室があります(写真2)。

[写真2]牧牛舎裏の軟石サイロ(緑餌貯蔵室)と根菜貯蔵室(左の煉瓦造り平屋)

発酵飼料であるサイレージは1840年頃、ヨーロッパ中部で行われていた緑餌飼料の保存方法がその原形であるといわれ、19世紀末にはフランスで、わずかに遅れてイギリスで普及し更に遅れて米国で普及して、我が国には20世紀初頭にもたらされたものと思われます。従って、最初のモデルバーン(1877年建設)ではサイロがなく、1910(明治43)年に建てられた牝牛舎には採用されたのでしょう。サイロや根菜貯蔵室の採用により、モデルバーンのような巨大な乾草庫は必要なくなり、牝牛舎の2階の乾草貯蔵スペースは小さくなっています。モデルバーンのように2、3階の乾草庫から床に開けた穴を通して乾草を投下し、穀類をカートで1日2〜3回給与する方式であれば、搾乳や糞尿処理が一度に行える対尻式が効果的です。給与する粗飼料が乾草の他、容積の大きいサイレージや根菜類をも併給する飼養システムであれば、給餌通路が1本の対頭式に利点があります。なお、現在でも乳牛の繋ぎ飼い方式では対尻式にするか、対頭式にするかは議論が分かれるところです。

牛舎構造と換気システム

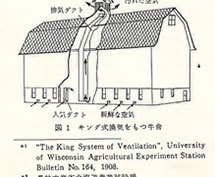

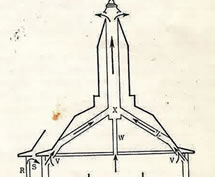

モデルバーンにも牝牛舎にも屋根に突き出たひときわ高い煙突が目にとまります。これは米国ウイスコンシン大学のキング博士が考案したキング式換気方式(重力換気方式、1889年発表)の名残であり、寒地向け畜舎の自然換気システムなのです。古い写真ではキング博士が発表された当時の構造とよく似た屋根中央部に大きな排気ダクト構造物が設置されていますが、現在の排気ダクトはいわゆる煙突状の排気口につながっています。本来のこのシステムは天井の低い1階部分の家畜飼養部分で、暖められた汚れた空気が煙突で吸い上げられ、空高く排気される機能となっていました。2階以上部分の積み重ねられた乾草が断熱材の役割も果たしていたのでしょう。新鮮な空気は1階下部の吸気口から入り込むことになります。ただ実際はキング式の中央総排気口方式ではうまくいかず、図2の写真のようにいくつもの煙突を設けたのでしょう。

[図1]キング式換気システム(重力換気方式)

Ocock、C.A. 、牛舎のキング式換気システム、畜産の研究、36:36-40、1982(片山秀策要約)より

我が国ではキング式換気方式は十分理解されず、キング式とは屋根の構造と誤解され、換気に対する留意は低いままで十分に普及しなかった歴史があります。昭和40年代から牛舎換気は強制換気方式となり、いくつものファンを稼働させるシステムが普通となり、さらには無窓牛舎といって、家畜の発熱量からエントロピーを計算してファンのみで換気する窓のない牛舎まで考案されました。こうした方式は牛の飼養頭数が日毎に変化するため、結果的に成功しませんでした。現在の牛舎では、壁面に大きな窓を設けて木口にファンを設ける半自然換気方式が主体となっています。

[図2]キング式換気システムの改変

左の設計図では煙突は中央にはないが、写真のモデルバーンにはキング式としての中央総排気口とサイドの煙突が設けられている

加工製造施設と生産システム

第2農場には牛舎の他に様々な施設があり、このうち製乳所では、搾乳された乳汁からバターやチーズなど乳製品が製造されました。

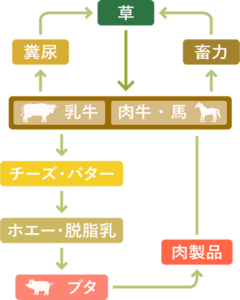

スイスのアルプ酪農では夏季にウシと人は山へ上がり、その間搾った乳汁からチーズやバターを製造し、秋の下山時に持って降ります。また牛舎の近くには豚舎があり、チーズ製造では必ず副産物として生産されるホエーがブタに与えられました(写真4)。すなわちヨーロッパでは本来酪農にホエー養豚はつきもので、これが酪農の本来の姿なのです。生乳をそのまま流通させるには集乳、冷却、瓶詰め・パッキングから配送まで巨大なシステムが必要です。19世紀の欧米で酪農が産業化した当時に、大規模な生乳流通システムは存在せず、同じく明治10年から明治43年の我が国においても同様だったのでしょう。私どもが当たり前だと思っている搾った生乳をそのまま出荷する酪農業は、我が国も欧米も20世紀に入ってから世界中でほぼ同時に始まったものと思われます。

[写真4]スイス・アルプ酪農のウシとブタ

夏季に山地で放牧されているスイスブラウン種乳牛(左)

アルプ酪農に代表される本来の酪農生産では、草は乳になり、チーズになり、ホエーになり、最後には豚肉にもなるわけです。1877(明治10)年に建設されたモデルバーンの地下には豚舎があったのも当然だったのでしょう。1910(明治43)年に現在地に移設されたモデルバーンには豚舎は含まれていませんが、牛舎北側に豚舎が設置されていました。搾乳された乳汁は製乳所でチーズやバターになり、ホエーはブタにあたえられるという酪農本来のシステムが138年前に我が国に導入されていたのです(図3)。現在の我が国の酪農ではエサの半分が輸入される穀類で占められ、大量の化石燃料を消費するシステムですが、札幌農学校のシステムはサステェイナブルナな循環システムですね。なお、北海道大学では現在も50頭の乳牛、150頭の肉牛、100頭のウマを研究農場・牧場で飼養していますが、これらは夏季は放牧で、冬季は場内で生産される乾草やサイレージで飼養され、クラーク博士の思想を受け継いでいます。