【5月25日開催】⽇本遺産「炭鉄港」成⽴に関わる 究極のルーツを探る

5月25日(日)に「地質の日」記念行事として『⽇本遺産「炭鉄港」成⽴に関わる 究極のルーツを探る』が開催されます。

日時:2025年5月25日(日) 13:30~15:30

会場:北海道大学総合博物館1階「知の交流」ホール

定員:60名(事前申込不要)

入場料:無料

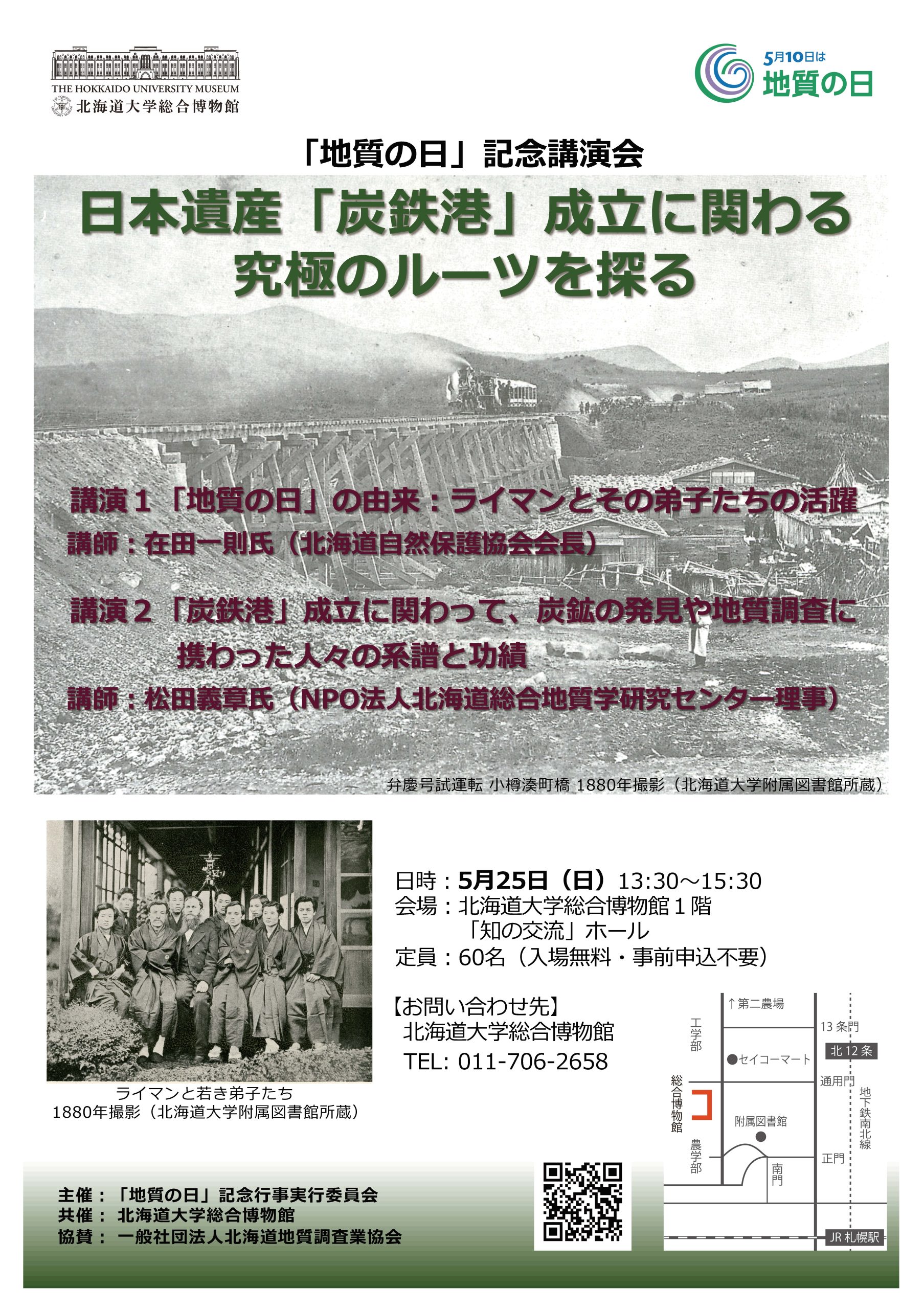

講演1:「地質の日」の由来:ライマンとその弟子たちの活躍

講師:在田一則 氏(北海道自然保護協会会長)

講演2:「炭鉄港」成立に関わって、炭鉱の発見や地質調査に携わった人々の系譜と功績

講師:松田義章 氏(NPO法人北海道総合地質学研究センター理事)

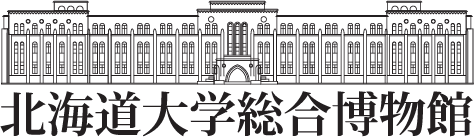

「炭鉄港」は⽂化庁が認定した北海道の⽇本遺産6カ所の⼀つです。「炭鉄港」は「⽯炭」・「鉄鋼」・「港湾」そしてそれらを繋ぐ「鉄道」を舞台に繰り広げられた「北の産業⾰命」を⽰す産業遺産で、北海道の発展に⼤きく貢献しました。「炭鉄港」成⽴の端緒は、開拓使がアメリカから招いたお雇い外国⼈技師であるB.S.ライマンの地質調査による幌内炭鉱の発⾒にあったと⾔えます。しかし、さらに遡れば、江⼾幕府が1854年に締結した⽇⽶和親条約によってアメリカ船へ良質の⽯炭を供給する義務が⽣じ、幕府が英⽶の鉱⼭技術者を招いたことにあります。

本講演では、⽇本の地質学の発祥の地の⼀つとされる北海道の地質の調査という視点から、ライマンとその前後に去来した⼈々、とくに榎本武揚の業績をも交えて「炭鉄港」の究極のルーツについて読み解きます。

※「地質の日」とは

明治9(1876)年5月10日に、ライマンらによって日本で初めて広域的な地質図、200万分の1「日本蝦夷地質要略之図(にほんえぞちしつようりゃくのず)」が作成され、明治11(1878)年5月10日には地質の調査を扱う組織(内務省地理局地質課)が発足しました。以上のことから、2007年に5月10日は「地質の日」に制定されました。因みに地質課の初代課長は開拓使仮学校(札幌農学校の前身)初代校長の荒井郁之助でした。