【活動報告】2012年10月6日(土)〜7日(日)岩石鉱物野外採集会

岩石鉱物野外採集会

日 時:2012年10月6日(土)〜7日(日)

場 所:道東(釧路、根室)

講 師:松枝大治(北海道大学総合博物館)、三田直樹(産業技術総合研究所つくば 地質調査所)

参加人数:22名

スケジュール

6日(土)

8:30〜12:00 JR釧路出発、昆布森海岸

12:00〜12:50 後続グループをピックアップ、昼食

12:50〜14:30 奔幌戸海岸

14:30〜16:30 根室半島花咲

16:30〜19:00 別海町経由で弟子屈町摩周湖ユースホステルへ向かう

19:00〜20:00 ミーティング

7日(日)

7:30〜 8:10 弟子屈町摩周湖ユースホステル出発、川湯硫黄山

8:10〜10:20 阿寒湖

10:20〜11:00 白藤の滝

11:00〜12:00 オンネトー

12:00〜12:45 昼食

12:45〜15:00 シオワッカ

15:00〜15:20 阿寒丹頂の里でトイレ休憩

15:20〜17:30 JR釧路駅へ向かい、解散

講義内容

これまで、本野外採集会は、毎年道央、道南、道北と訪問場所を変えながら実施して来ましたが、多数の常連参加者の方々からの強い要請を受けて、今年度は道 東に向かいました。効率的なスケジュールの消化等を考慮して、今回は現地(JR釧路駅)集合・解散というこれまでとは異なる参加方式になりました。本野外 採集会は、岩石鉱物パラタク講座で受講した講義内容の野外実習版となるもので、実際に野外で岩石や鉱物の産出状態(産状)を観察しながら、自ら意味ある標 本の採集・分類・保存と共に、それらの産状観察により天然に産出する各種の岩石鉱物の成因や生成環境を学ぶことを狙いとしています。併せて、例年、本野外 採集会実施に当たってはその都度ガイドブックを作成し、最終的にはそれらを編集して北海道版岩石鉱物野外採集ガイドブック作成を目指しています。

1日目

<午前>

JR釧路駅集合、貸切バスにて同駅前出発。

釧路市昆布森海岸にて、古第三系含石炭層地層の地質見学と我が国ではその産出が希な玄能石(イカ石)の採集を行いました。過去には保存状態が良好な玄能石の巨大結晶が容易に採集されていましたが、最近は海岸部に露出していた露頭も大部分が砂に埋もれ、標本採集が必ずしも容易ではなくなって来ています。加えて、今回は折からの強風も手伝って、海岸部の崖に露出している本鉱物の採集に熱中するあまり、後ろから波をかぶりながらの採集となりましたが、本採集会の最初の露頭であることに加え、幸い本地層中から二枚貝の化石も採集できたことから参加者は熱心に標本採集を行っていました。

その後厚岸へ移動、JR厚岸駅で札幌からの後続グループ(5名)をピックアップし、移動バス内で昼食を取りながら午後の訪問予定地であるアンモナイト産出地点(奔幌戸)へ移動しました。

<午後>

奔幌戸海岸部露頭付近の転石中から、運良く数名の参加者が良好なアンモナイト化石を採集することができました。その後、移動して次の訪問予定地である根室半島花咲へ向かいました。

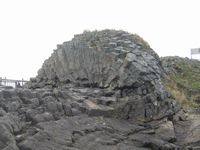

天然記念物ともなっている根室半島花咲の車石露頭付近で典型的な玄武岩質枕状溶岩の観察と、国内でも著名なそれらに伴う各種沸石(ゼオライト)の産状観察(天然記念物指定地域のため採集は不可)を行い、本鉱物が採集可能な同半島北海岸ノツカマップへ移動して各種の沸石標本を採集しました。

その後、近隣の根室半島納沙布岬に寸時立ち寄り北方四島を眺め、その足で別海町を経由して宿泊予定地の弟子屈町摩周湖ユースホステルへ向かい、日没後の19時頃に到着しました。

入浴と食後に宿泊ログハウス1階広間においてミーティングを行い、講師2名(松枝・三田)による夜間セミナー(?松枝:沸石の鉱物学的特性と利用、?三田:雌阿寒岳オンネトーの現生Mn鉱床の生成過程)と懇親会が開かれ、初日の全予定を終了後就寝しました。

2日目

<午前>

朝食後、宿泊地を出発。途中、摩周湖へ立ち寄りカルデラ湖の形成に関する説明を受けながらその美景を堪能し、参加者全員の集合写真の撮影を行いました。

その後、川湯硫黄山(アトサヌプリ)へ向かい、硫黄山の噴気活動に伴う昇華硫黄結晶の産状と成長の様子を観察しました。

阿寒湖への移動途中で旧阿寒温泉へ立ち寄り、温泉活動と沈殿物の観察を行いました。阿寒湖湖畔では、ボッケ(泥火山)の活動の観察と雄阿寒岳火山を遠望し、短時間ではあるが阿寒湖資料館の見学を行いました。

オンネトーへの移動途中にある白藤の滝に短時間立ち寄り、露出している火山岩類の観察と岩石採集を行い、一路二日目の主な訪問予定地である雌阿寒岳山麓にあるオンネトーへ貸切バスで移動しました。

オンネトー到着後、駐車場からはバス下車後徒歩で湯の滝へ向かい、昼食を兼ねて小休憩を取った後、現地の説明パネル資料を見学し、現在温泉水からバクテリアの働きで直接沈澱・生成しつつある二酸化マンガンからなるMn鉱床の観察と三田講師による詳細な説明を受けました。

<午後>

足寄町螺湾(ラワン)のシオワッカ湯の滝へ移動し、温泉沈殿物を見学しました。これは、オンネトー湯の滝と異なり炭酸塩スケール(石灰華)からなるもので、両者の沈殿物の違いが循環水(温泉水)の通路にある基盤岩中の岩石種の違い等に基づくものであることなどの説明を受けました。

今回予定のスケジュールをほぼこなし、解散予定のJR釧路駅へと向かい、釧路駅到着後無事解散しました。