【活動報告】2012年11月17日(土)〜18日(日)木製品パラタクソノミスト養成講座(中級)

木製品パラタクソノミスト養成講座(中級)

日 時:2012年11月17日(土)〜18日(日) 10:00〜16:00

場 所:北大総合博物館共同研究室、埋蔵文化財調査室、札幌市埋蔵文化財センター

講 師:守屋豊人(北海道大学埋蔵文化財調査室)

佐野雄三(北海道大学大学院、農学研究院 講師)

渡邊陽子(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター、学術研究員)

参加人数:6名

スケジュール

17日(土)

10:00〜10:05 イントロダクション、スケジュール説明

10:05〜10:45 初級講座の復習、木製品観察における注意点の説明(木製品の保存処理方法)

10:45〜10:50 埋蔵文化財調査室に移動

10:50〜11:45 保存処理が施された木製品(遺跡出土)の観察実践、観察結果の発表

11:45〜12:30 昼食

12:30〜13:30 札幌市埋蔵文化財センターに移動(途中、旧地形と遺跡立地との関わりを説明)

13:30〜15:00 札幌市遺跡出土資料の展示施設解説、K39遺跡エルムトンネル地点出土の木製品観察

15:00〜15:10 休憩

15:10〜16:00 受講者による観察結果の発表、一日目の総括、現地での解散

18日(日)

10:00〜10:05 イントロダクション、スケジュール説明

10:05〜11:30 樹種識別をする上での観察視点(針葉樹、広葉樹にみられる木材組織の特徴把握)の講義

11:30〜12:30 昼食

12:30〜14:55 標本の肉眼観察をとおして実践する、針葉樹材、広葉樹材の樹種識別

14:55〜15:05 休憩

15:05〜15:10 埋蔵文化財調査室に移動

15:10〜15:50 木製品の観察(加工痕、樹種識別方法を念頭において)

15:50〜15:55 総合博物館共同研究室に移動

15:55〜16:00 まとめ、修了書の授与

講義内容

1日目

<午前>

本講座は6名の受講生を迎え、遺跡出土の木製品に関わる資料を多数観察することが本講座の目的として開講されました。スケジュールを話し、その後、初級講座の復習、中級講座で重要な視点である、遺跡出土木製品の保存処理(博物館などで展示、資料の現状を後世に継承するためにおこなわれる、木製品の補強)の方法に対する講義をおこないました。

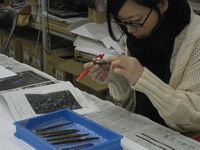

次に、埋蔵文化財調査室に移動し、保存処理が施された木製品の観察を実践しました。各受講生は観察視点に沿って、数種類の木製品を観察し、一部の受講生にその観察結果を発表してもらいました。

<午後>

北海道大学から札幌市埋蔵文化財センターに移動し、その展示室でみられる木製品を展示ケース越しに観察する方法を実践しました。札幌市埋蔵文化財センター展示室の全体概要を説明した後、K39遺跡エルムトンネル地点出土の木製品を観察実践しました。各受講生は、約30点展示されている木製品のうち、興味を持った資料を数種類取り上げ、熱心に観察していました。休憩の後、各受講生の観察結果を発表してもらい、一日目の講座が終了しました。

2日目

<午前>

講師紹介の後、スケジュールを説明し、二日目の講座が開講しました。佐野雄三講師による樹種識別の講義がおこなわれました。標本資料や写真などを多数示しながら行われた講義に各受講生が夢中になる姿もみられました。

<午後>

受講生を二グループに分けて、標本を肉眼観察して、どの樹種か識別する本格的な実践がおこなわれました。佐野雄三講師、渡邊陽子講師によるアドバイスを受けながら、各グループは樹種識別をおこないました。グループ内で意見が分かれる場合や、お互いの意見がかみ合う場合などがみられ、賑やかな一時の後、数種の針葉樹、約十種の広葉樹が確認できたようです。最後に、グループごとに結果を発表し合いました。

次に総合博物館内にみられる現代の木製品に使われている樹種の説明や、埋蔵文化財調査室における木製品の再観察をおこないました。樹種識別で得た観察視点や初級講座で説明した加工痕、木取りの把握に注意しながら、一度見た木製品をより多角的に各受講生は観察できたようです。

総合博物館共同研究室に移動して、守屋講師が中級講座のまとめをおこない、修了書を各受講生に授与して、本講座は終了しました。